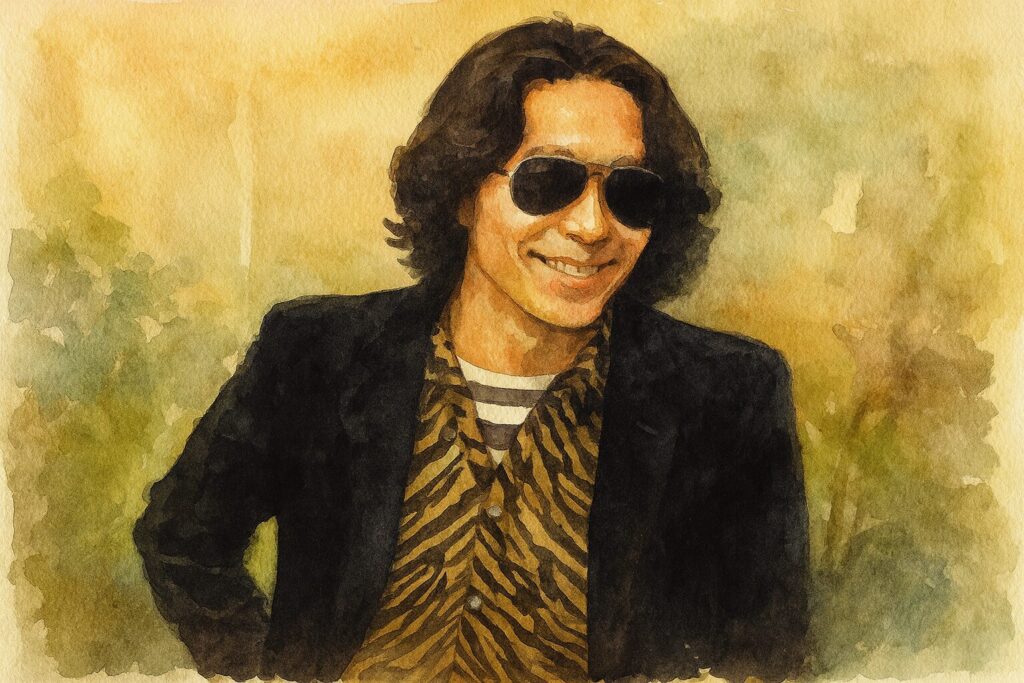

クセがあっても魂がある──金田伊功を“カシラ”と呼んだ宮崎駿

アニメーター金田伊功(かなだ よしのり)の作画には、ひと目でわかる“クセ”がある。

手足はムチのように伸び、パースは誇張され、物理法則は超越。

ときにキャラの顔すら歪みかけるほどの、勢い優先・破綻上等なその動き。

だが、その中に込められた「キャラが本当に動きたい方向」への直感的な忠実さに、私は何度も心を奪われてきた。

そして、その“クセだらけの作画”に、誰よりも早く反応し、

「頭(かしら)」と呼んで登用したのが――宮崎駿だった。

絵は使えない。でも“魂”は使いたい。

宮崎駿は、誰よりも厳しいアニメーターでもある。

原画を破った伝説すらある彼が、金田伊功の絵を見て、

「このままでは使えない」と判断しながら、

「でもこの動きは絶対に殺したくない」と登用を続けたのは、どういうことだったのか。

おそらく、そこにはスタイルの違いを超えた“動きの魂”への共感があった。

駿が一貫して追い求めていたのは、整った線ではなく「そのキャラが本当に生きている」と思えるような動きだった。

金田の絵は、荒々しく、破綻ぎりぎりのラインを走っていたが、

「キャラの内側から出てくる衝動」に対して異様に敏感だった。

絵が乱れていても、動きの芯が通っている。

それが駿には見えていた。

駿と金田、“動き”という信仰の共有

宮崎駿と金田伊功は、決して同じタイプのアニメーターではない。

駿はキャラの存在感と世界観のリアリティを極限まで追い求める職人。

金田は“動きそのもの”の快感とスピード感を追い求めた革新者。

でもこの2人には、ひとつの共通項がある。

「キャラクターは“演技”ではなく、“本当に生きて動いている存在”であるべき」

という哲学だ。

だからこそ、宮崎駿は金田のような破天荒な職人に対して、

「この人は、自分と同じ方角を見ている」という確信を持っていたのだろう。

今のアニメでは成立しない関係

現在のアニメ業界では、

金田のような“荒削りだが魂のある作画”は敬遠されがちだ。

どこかで“正確で整っていること”が評価の基準になり、

作画も演出も平均化され、クセが排除されていく。

だが、金田の作画はクセこそが生命だった。

そして、宮崎駿という孤高の鬼才は、それを誰よりも理解していた。

今のアニメに足りないのは、もしかしたら“整った線”ではなく、

そうした“魂のある線”に、目を留められる人間の眼差しかもしれない。

クセがあるからこそ、残すべき命がある

宮崎駿が金田伊功を「頭」と呼んだのは、

絵のうまさではなく、アニメという命の燃やし方に敬意を払っていたからだと思う。

「このままじゃ使えない」

「でも、これを捨てたらアニメが死ぬ」

そう思える線と動きに、

どこまで正直になれるか。

それはきっと、これからのアニメを愛する者にとって、

とても大きな問いになる。

投稿者プロフィール

- 自己受容セラピスト。自己肯定感の低さや生きづらさに悩む方を中心に、これまで3,000人以上の問題を解決。解決志向アプローチや再決断療法など、複数の心理療法を組み合わせた独自のセッションで、相談者が本来の自分を取り戻し、自然体で生きられるようサポートしています。

最新の投稿

自分を大切にする心理学2026年2月22日他人と比べて落ち込む癖は「自己受容」で治るのか?

自分を大切にする心理学2026年2月22日他人と比べて落ち込む癖は「自己受容」で治るのか? 自分を大切にする心理学2026年2月22日自分を許すと成長が止まるのか?

自分を大切にする心理学2026年2月22日自分を許すと成長が止まるのか? 自分を大切にする心理学2026年2月19日「どうしても自分を許せない」あなたへ。自己否定のループを抜け出すための処方箋

自分を大切にする心理学2026年2月19日「どうしても自分を許せない」あなたへ。自己否定のループを抜け出すための処方箋 自分を大切にする心理学2026年2月19日「自己肯定感」と「自己受容」は何が違う?心がふっと軽くなる「心の土台」の作り方

自分を大切にする心理学2026年2月19日「自己肯定感」と「自己受容」は何が違う?心がふっと軽くなる「心の土台」の作り方