「人に迷惑をかけてはいけない」と思ってしまうあなたへ

──その信念を手放すとき

いつから「迷惑をかけてはいけない」と思うようになったのか

子どもの頃、親や先生から「人に迷惑をかけちゃダメ」とよく言われませんでしたか?

それは社会で生きる上で大切なルールのひとつですが、心の奥に強く刻まれると、こんな禁止令を生み出します。

「子どもであってはいけない」

泣くこと、甘えること、失敗すること。

本来の子どもらしさは、人に「迷惑をかける」行為でもあります。

それを禁じられると、幼い頃から“大人”を演じざるを得なくなるのです。

この信念がもたらす弊害

1. 自分を抑えすぎてしまう

弱音を吐けない、頼れない、感情を出せない。

「迷惑をかけないように」と頑張りすぎることで、孤独感や無力感を抱えやすくなります。

2. 人との距離が広がる

相手に気を使って壁を作るので

「頼ってくれない人」と思われ、関係性が深まりにくいという逆効果を生みます。

3. 責任を背負いすぎて燃え尽きる

“迷惑をかけない”ために仕事や家庭でいい人を演じ続け、最後には自分が倒れてしまう。

結果的に、かえって大きな迷惑をかけるという本末転倒なことも起こりえます。

緩めていくための方法

小さな「迷惑」をかけてみる

「今日は洗い物お願いしてもいい?」

「荷物を持ってもらえる?」

そんな一言から「迷惑をかけても大丈夫」という体験を重ねていきましょう。

「迷惑」と「交流」の違いを知る

迷惑=一方的な押しつけ。

交流=お互いの支え合い。

自分のお願いは決して「迷惑」ではなく、人との自然なやりとりなのです。

子どもに戻る許可を出す

子どもの頃の自分を思い浮かべて

「やりたいようにやってもいいよ」「甘えていいよ」 と声をかけてあげましょう。

泣いてもいい、弱音を吐いてもいい。

そうして少しずつ“子どもらしさ”を取り戻していけます。

世界の視点から見てみると

日本では「迷惑をかけてはいけない」と教えられますが、インドでは子どもにこう伝えるそうです。

「迷惑をかけることは悪くない。

ただし、人から迷惑をかけられたら許してあげなさい」

生きているだけで、人はお互いに迷惑をかけ合うもの。

だからこそ「自分も迷惑をかけていい」「相手から迷惑をかけられても許せばいい」と思える。

このおおらかな視点は、人間関係をうんと楽にしてくれるヒントになります。

迷惑をかけてもいい、とゆるんだとき

人との距離が自然と近づき、安心できるつながりが広がります。

「迷惑をかけてはいけない」と思い込んでいたときには感じられなかった、あたたかい交流がそこに生まれるのです。

あなたへの問いかけ

今のあなたは、どんなことが「迷惑」だと思っていますか?

その一つを、思い切って許してみたら──

世界の見え方が少し変わるかもしれません。

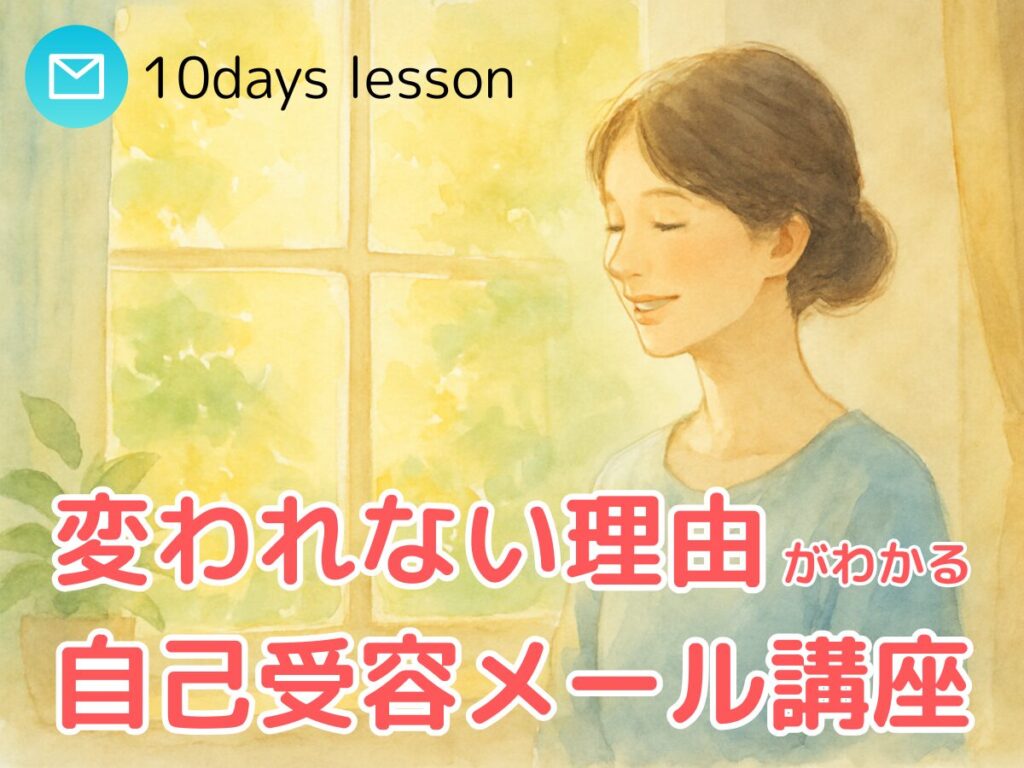

さらに深めたい方へ

「なぜ、頑張っても報われないのか?」

「どうして心が軽くならないのか?」

その理由を心の構造からやさしく解き明かす 10日間のメールセミナー をご用意しました。

もし今、あなたが「もう少し楽に生きたい」と思っているなら、ぜひこちらからご参加ください。

▼無料メール講座の詳細はこちら(画像をタップしてください)

体験セッション

一人ではたどり着きにくい心の奥へ、そっと寄り添ってみませんか。

あなた自身を、もっと自由に、もっと軽やかに生きるために。

最後までお読みくださりありがとうございます^^

投稿者プロフィール

- 自己受容セラピスト。自己肯定感の低さや生きづらさに悩む方を中心に、これまで3,000人以上の問題を解決。解決志向アプローチや再決断療法など、複数の心理療法を組み合わせた独自のセッションで、相談者が本来の自分を取り戻し、自然体で生きられるようサポートしています。

最新の投稿

自分を大切にする心理学2026年2月22日他人と比べて落ち込む癖は「自己受容」で治るのか?

自分を大切にする心理学2026年2月22日他人と比べて落ち込む癖は「自己受容」で治るのか? 自分を大切にする心理学2026年2月22日自分を許すと成長が止まるのか?

自分を大切にする心理学2026年2月22日自分を許すと成長が止まるのか? 自分を大切にする心理学2026年2月19日「どうしても自分を許せない」あなたへ。自己否定のループを抜け出すための処方箋

自分を大切にする心理学2026年2月19日「どうしても自分を許せない」あなたへ。自己否定のループを抜け出すための処方箋 自分を大切にする心理学2026年2月19日「自己肯定感」と「自己受容」は何が違う?心がふっと軽くなる「心の土台」の作り方

自分を大切にする心理学2026年2月19日「自己肯定感」と「自己受容」は何が違う?心がふっと軽くなる「心の土台」の作り方